그런데도, 당신 피조물의 일부인 한 사람이 당신을 찬미하고자 합니다

et tamen laudare te vult homo, aliqua portio creaturae tuae (1.1.1)

하느님 앞에서의 고백confessio apud deum이라는 전적으로 내면적인 작업을 진행할 때에 필연적으로 상호 대면하게 되는 두 존재, 즉 신과 인간이라는 두 존재의 위치 확인과 함께 «고백» 제1권은 시작된다: “당신은 위대하시나이다, 주님, 당신은 크게 찬미받아 마땅하나이다 . . . 당신 피조물의 일부인 한 사람이 . . . 죄의 증거를 지니고 있는 한 사람이 . . . 당신을 찬미하고자 합니다. 그런데도 . . . 찬미하고자 합니다.”(1.1.1)

첫머리서부터 아우구스티누스는 위대한 신과 왜소한 인간의 반립을 강조한다. 신에 대한 극도의 긍정과 인간에 대한 극도의 부정은 사실 위험한 구조이기도 하다. 상대인 신의 존재가 위대하고 위대할수록 당사자인 인간의 존재는 더욱더 왜소해질 수밖에 없기 때문이다. “나는 흙이요 티끌에 불과하다”(1.6.7)는 표명은 그러한 긍정과 부정의 흐름을 지속시켜서 나온 결과물이다. 성서와 그리스도교 역사에서 항구적으로 강조되어 온 “신의 위대와 인간의 왜소”는 “하느님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있다”(전도서 5,2)는 선언적 문구로 수렴될 수 있는데, 이 선언이 «고백» 첫 권 첫 장에서 되풀이되고 있는 셈이다.

신과 인간의 차이, 신의 전적인 타자성 등을 감안한다면, 인간에게는 신을 찬미하는 것조차 쉬이 허락되지 않는다. 오히려 침묵이 타당하다. 그래서 아우구스티누스는 “그런데도 . . . 찬미하고자 합니다” 하는 불굴의 의지를 표명하지 않으면 안되며, “그러하오나 당신의 자비로우심 아래 말하게 하소서, 나의 하느님, 나는 흙이요 티끌에 불과하오나 말하게 하소서”(1.6.7) 하는 겸허한 기도를 올리지 않으면 안된다.

신에 대한 극도의 찬미와 자기 자신에 대한 극도의 부정은, ‘찬미’와 ‘고백’조차 함부로 해서는 안되는 처지에 빠져 있는 한 인간의 곤경을 증언해 주고 있다.

그러나 이처럼 신의 전적인 위대를 강조하고 인간을 왜소하게 만듦으로써, 논리적 난제가 하나 등장한다: “전적인 타자인 신과 왜소한 인간이 어떻게 만날 수 있겠으며, 먼지에 불과한 인간이 어떻게 만물을 창조한 신을 인식할 수 있겠는가?”, “신이 그토록 위대하다면 무엇하러 인간같은 하찮은 존재와 접하겠는가?” 신의 위대성을 강조하면 할수록 신의 인식 가능성은 그만큼 낮아지는 것이다.

이 논리적 난제를 해결하기 위해 중세 때 등장한 논리 중의 하나가 바로 ‘존재자의 유비’analogia entis이다. 하층의 존재자가 상층의 존재자를 인식하는 일은 직접적 인식이 아니더라도 유비적 인식을 통해서 가능하다는 말이다. 그러나, 이 논리적인 난제는 저차원의 정신적 활동 중의 하나인 논리적 사고에 물든 자들에게만 다가오는 가상의 난제일 따름이다. 아우구스티누스는 이러한 논리적 난제에 빠져들지는 않는다. 그는 제아무리 신이 위대하고 제아무리 인간이 왜소하더라도 인간이 신을 찬미할 수 있다는 경험적 진실을 이미 알고 있다. 아니, 찬미할 수 있다기보다는 찬미할 수밖에 없는 것이 인간의 내면 구조라고 그는 말한다:

당신께 회향하도록 우리를 지으시어 우리의 마음은 당신 안에서 쉬기까지는 안식하지 못합니다. 하오니 당신을 즐겨 찬미하도록 일깨우소서.

tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietem est cor nostrum, donec requiescat in te.(1.1.1)

그는, 깨어 있는 인간이라면 “당신의 찬미”가 피할 길 없는 귀결이라고 본다. 이것이 그의 경험적 진실이며, 이 진실을 토대로 찬미를 한다. 아우구스티누스는 «고백» 첫머리에서 자신이 직접 보고 겪은 것을 정직하게 토로할 뿐이다. 그는 인간 내면에 대하여 학문적 탐구를 하지 않고, 인간 내면의 흐름을 “본다”. 자기 내면의 흐름을 보니까 찬미를 향하여 움직이더라, 하는 관觀의 결과가 바로 그의 불굴의 찬미로 이어진다. 그러므로 그의 찬미는, 신의 전적인 타자성 때문에 하마트면 침묵에 빠질 뻔했던 위험을 아주 쉽사리 돌파한 결과라고 할 수 있다.

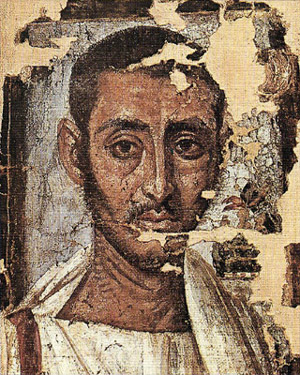

작자 미상의 아우구스티누스 초상화, 아테네의 베나끼 박물관 소장. 중세 이후의 초상화와는 면모가 확실히 다르다.

그렇다면, 이 찬미와 이 고백은 어디로부터 유래한 것인가? 그는 찬미와 고백의 가능성 여부를 따지고 드는 인식론적인 길을 걷지 않고, 이미 자신이 찬미와 고백을 할 수 있게 된 근원 내지 단계를 되짚어보는 기억의 길을 걷는다. 이 기억의 길은 다름아닌 관의 결과이다. 관하다 보니까 그 흐름의 연결상이 잡히는 것이다. 그래서 그는 묻는다. 신을 부름이 먼저인가, 신을 찬미함이 먼저인가, 아니면 신을 앎이 먼저인가?(1.1.1) 아우구스티누스는 ‘부름’, ‘찬미’, ‘앎’의 우선 순위를 시도 삼아 묻다가, 자신이 종내 이렇게 찬미하게 된 순서를 명확하게 그려낸다.

먼저 믿음을 선포한 자 그리스도가 있었고, 그 선포를 통하여 믿음이 주어졌고, 믿음이 있기에 신을 부르고 찾게 되었다. 찾으니 발견하게 되었고, 발견하니 마침내 지금처럼 찬미하는 것이다. 찬미와 고백은 이처럼 최종적인 단계이고, 들음과 믿음은 찬미와 고백의 근원이다. 한 단계 한 단계 거쳐서 아우구스티누스가 최종적으로 찬미에 이르게 된 연결고리에서 신기하게도 ‘앎’의 단계는 없다. (선포를) 듣다, 믿다, 부르다, 찾다, 발견하다, 찬미하다, 고백하다 ─ 이 동사들은 지칠 줄 모르고 하느님을 향하여 육박했던 그의 움직임이 묻어 있다. 그 움직임이 계속되는 한, 사실 ‘앎’은 지속적으로 유동한다. 그는 “나는 하느님을 안다”는 식의 무식한 표현을 쓰지 않는다.

앎이 지속적으로 유동하는 가운데 인간 내면의 움직임이 끊임없이 육박하는 회향처는 바로 하느님이다. 그래서 그는 계속해서 하느님을 믿고 부르고 찬미하지만, 믿고 부르고 찬미하는 가운데서도 너무나 많은 것들을 모르는지라 지속적으로 묻는다. 인간 자체도 수수께끼이고, 신도 수수께끼이고, 인간과 신의 관계도 수수께끼이기 때문이다. 1권 2장은 이러한 수수께끼를 둘러싼 장엄한 물음의 시작점이며, 마침내 “나의 하느님은 무엇인가?”(1.4.4), “당신은 내게 무엇인가?”(1.5.5) 하는 절묘한 물음으로 이어진다.