돌아보면, 아직도 생생하게 살아있는 유구한 불교전통의 나라에서 반평생을 지나는 동안 불교를 전혀 모른 채 살아왔다는 것 자체가 참으로 기이하다. 이토록 훌륭한 가르침을 삼십대 후반이 되어서야 비로소 만났으니 어찌 회한인들 없겠는가마는, 달리 생각해 보면 평생동안 불교를 모른 채 인생을 마칠 수도 있었던지라 이렇듯 늦깎이로나마 배우게 된 것이 천행으로 생각된다.

불교를 몰랐던 시절에는 불가의 수행자들에 대하여 아무런 지식도 아무런 느낌도 아무런 생각도 없었다. 그들의 살림살이에 대해서 한오라기의 앎도 없었다. 차츰차츰 부처님의 가르침을 배워나가면서 수행자의 세계를 엿보니, 그 세계가 참으로 탁 트인 넓은 세계임을 비로소 알겠다. 물론 승단이라는 조직체에 들어가면 바깥에서 흠모하던 바와는 달리 옥석이 뒤섞여 있겠지만, 그와 같은 사정은 부처님 재세시의 초기불교 승단에서도 마찬가지였다. 요컨대, 역사적으로 어느 문중이든 옥석이 뒤섞여 있지 않았던 때는 없었으며, 위대한 스승들과 그분들의 가르침은 흠결 있는 조직체라는 실망을 금할 수 없는 현실 속에서도 피어난 영광들이었다. 그러므로, 스승들을 따라 수행자는 외부를 향하지 않고 결정코 자기 자신과 싸워야 한다. 언론을 통해 전파되는 승단의 실망스런 모습과는 달리 지금도 바람을 가르며 홀로 가는 수행자들이 있으니, 그들의 세계는 세간의 흐름과 달라서 언론이나 매스컴을 통해 전달되기란 구조적으로 무망한 일이며, 그들의 세계를 부러 찾아가지 않는 이상 접하기도 어려운 일이다.

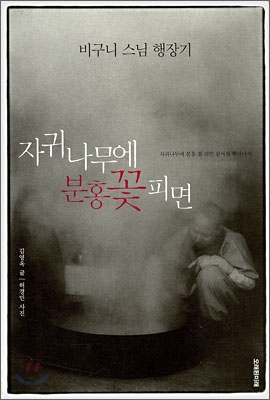

김영옥의 «자귀나무에 분홍꽃 피면»(오래된미래 2007)은 아홉 비구니 스님의 행장기이다. 낱낱 비구니의 행장을 통해 수행자의 높고 넓은 세계를 그려냈다.

“이런 세상이 있었고나!” — 아홉 비구니의 행장을 기록한 «자귀나무에 분홍꽃 피면»(오래된미래, 2007)의 저자 김영옥이 수행자들의 세계를 접하고서 뱉은 외마디 탄성이다. 그의 탄성에는 우리 곁에 있으되 전혀 접하지 못했던 세계를 이제 비로소 발견했다는 놀라움이 묻어 있다. 수행자들의 세계는 세간의 흐름과는 경이로울 정도로 달라서 그 자체로 하나의 문화유산으로 기념해도 될 정도이다. 그는 그 세계를 접하고 “세계 불교사에서 한국 비구니 승단의 존재는 문화 유산적 의미로 뜻매김될 만한 귀한 것임을 통감”(12)한다. 그리하여 그들의 행장을 기록하기로 작정하면서 이렇게 머릿속에 그려본다:

대승의 뜻을 받들어 하화중생하는 방편은 여러 가지일 터였다. 간경, 역경, 복지, 유아·청소년 대상 포교, 삼직 등 소임살이, 가사 불사, 병원 법당 소임자, 선농불이의 삶, 좌복도 없이 당신이 살고 있는 집을 드나드나 세상 사람들을 화두로 삼아 두타행하고 있는 수좌, 기도 중인 스님 등. 그뿐일까. 강원, 율원, 행자 교육, 노전 스님 등. 때로는 한 분 스님을 만나되 한 개인의 입을 빌려 그 현장 전체를 기록하고 싶기도 했다. 불문에 들기로 작심은 하였으나, 아직 체발을 하지 않은 행자를 만나 승과 속의 경계에 서 있는 처지에 관한 ‘흔들리는’ 이야기도 들어보고 싶었다. 범패, 수승한 불교 문화 유산의 지킴이로써 고단한 나날을 보내고 있는 분의 이야기도 적어보고 싶었다.(13)

김영옥은 낱낱 비구니의 행장을 빌려 문화유산으로 기념될 만한 수행자의 세계를 기록하고자 했다. 수행자의 생활은 예불, 발우공양, 운력, 살림살이, 농사, 간경, 전강, 기도, 포교, 불사, 복지, 참선, 안거, 가행정진 등등 먼지 자욱한 재가생활에서는 구현이 불가능한 세계이며, 그리하여 하나의 문화이다. 그 문화를 어찌 필설로 다할 수 있으랴마는, 유구한 수행자의 세계가 황금처럼 토해놓은 언구들과 함께라면 짐짓 그 문화가 독자들의 눈앞에 생생하게 살아오지는 않을까?

“별빛이 아직 아침이 되기 전에 먹는 정미한 음식”(25)

“공부란 세 철 안에 가닥이 잡혀야 한다”(50)

“쌀 한 톨의 시은施恩을 달면 그 무게가 일곱 근”(68)

“내가 너를 위해 노를 저으마”(87)

“아난아, 비파는 어떻게 소리를 얻게 되었느냐?”(173)

“처마 끝에서 빗방울이 떨어지니/ 섬돌 앞의 땅이 젖네”(175)

“발붙일 수 없는 곳, 힘줄이 끊어지고 뼈가 으스러지는 때의 경계에 이르러, 별안간 바람과 물살의 방향이 바뀌는 그곳”(188)

위의 인용문들과 같이, 저자가 불문에서 내려오는 경책이나 경전, 선어록 등에서 푸른 안목으로 뽑아올린 언구들은 빛이 난다. 이 금언들이 곤고한 세월을 거친 수행자들의 행장에 스며들면서, 서로가 서로를 승화시킨다. 금언이 수행자들의 내면을 밝히 비추고, 수행자들이 금언에 황금의 무게를 더한다. 수행자들에게 한없는 감사를 드릴 수밖에 없는 것도, 경전과 문헌 속의 빛나는 언구들이 그들에 의하여 비로소 피와 살을 얻기 때문이다. 부처님의 가르침은 바로 그들의 삶에 있는 것이 아니겠으며, 그들이 곧 불교가 아니겠는가? “개골개골개골개골/ 별들이 무수히 연못에 떨어진다”(58, 서림스님).

김영옥의 첫번째 저작은 «봐라, 꽃이다!»(호미, 2001)인데, 그 책을 읽을 때만 해도 나는 저자를 주목하지 않았다. 그때만 해도 아직 글이 덜 여문 인상이었으며, 수행자들을 탐방하고 쓴 여타 저자의 글과 그다지 다를 바 없어 보였기 때문이다. 그런데 이 책, «자귀나무에 분홍꽃 피면»과 함께 저자는 그 누구와도 다른 독보적인 영역을 확보한 듯하다. 주관적인 나의 독서경험상, 정찬주의 글은 허전한 기운이 감돌며, 이지누의 글은 인문학적 질병의 구조에 빠져든 느낌이 들며, 한겨레신문 조현 기자의 글은 감상적 질병의 냄새가 풍기며, 불교신문 기자들의 글은 메마르고 거친 느낌이 든다. 김영옥의 글은 이들과는 전혀 다른 세계이다. 그의 독서 범위도 놀랍거니와 언구를 뽑아내는 솜씨 또한 찬탄할 만하며, 사물을 관찰하는 시선도 정결하며, 수행자들로부터 전달받은 일상다반사의 말을 빛나게 포착할 줄도 안다.

예컨대, “자귀나무에 분홍꽃 피면”이라는 서명만 놓고 보면 뭔가 감상적 서정이 느껴진다. 그러나 본문을 읽어보면, 김영옥의 본래 문장은 “자귀나무에 분홍 꽃이 달릴 무렵에는 팥씨를 뿌린다”(71)이다. 그의 문장은 단아하고 문체는 유려하지만, 동글동글한 감정을 예쁘장하게 굴려서 글을 쓰지 않는다. 그는 수행자의 세계가 그런 감성, 그런 서정과는 거리가 있음을 알고 있다:

누워서 잠을 청하는 법이 없는 장좌불와 9년, 내원사에서 삼 년 결사를 세 번 해마쳤더니 십 년 세월이 흘러 있었다. 일주문 밖을 나오는 일도 없이 천성산만 오르내리며 몰두했던 때였다. 묵언 정진, 야채식 따위, 몸과 마음을 다스리는 방편이라면 안 써본 것이 없었다. 누가 시킨다고 그랬으랴. 스스로 좌복 위에 붙박아버린 삶, 한 생각 뒤집어진 뒤에 누린 삶, 그러나 그것은 강제된 삶이 아니라, 어떤 시인이 읊은 것처럼 ‘소풍’이라도 온 듯 법락으로 가득했던 즐겁고 신바람 나는 시간들이었다. 그러던 어느 날, 해인사 약수암에 그늘을 드리우고 있던 세 그루 노송 아래를 지나갈 때였다. 깃쳐 오르던 새 한 마리가 떨구고 간 것, 갈지자로 한가하게 떨어져 내리는 하얀 깃털을 보는 그 순간에 온갖 망상이 일시에 녹아버리더라 했다. 그것이 그저 부질없는 한 경계에 지나지 않았을 것인가. 아니, 그저 한 경계에 지나지 않은 것이더라도 그는 이제 일없다.(51)

한줄기 단향이 곧게 피어오르는 법당 안, 두 발끝 모두어 좌복 딛고 선 몸, 직립해 있던 몸을 아주 굽히니 이마가 땅에 가 닿는다. 정례 또는 오체투지, 땅과 함께함이라, 더 이상 낮출 몸이란 제게 없나이다. 그러고는 두 손바닥을 하늘을 향해 뒤집는다. 땅을 짚은 두 손마저 온전히 펼쳐 보임이라, 더 이상 가리고 숨길 것이 없나이다. 굴신은 거듭되되 그 태는 원활하여 흐르는 물과도 같다. 아침 아홉시에 시작하면 사시나 되어야 끝나는 절, 하루도 거르는 법이 없이 그이가 올리고 있는 오백 배 절이다. 일 배, 이 배, 삼 배, …, 삼십 배, 사백 배, … 그러나 이마로 짜게 배어 나오는 땀 한 방울도 없다. 해를 넘기며 이어진 절 끝에 장삼 위에 덧입는 가사는 누더기가 되었다. 양 무릎과 두 손을 거두는 데는 아주 거덜이 나버렸고, 황토빛 좌복, 무릎과 이마가 가 닿는 곳도 하얗게 색이 바랬다. 오후 불식과 함께 일상의 행이 된 그이의 기도이자, 대중들에게 들려주는 말없는 가르침이다.(104)

수행자의 한 태, 한 세월을 그려내는 저자의 안목과 솜씨가 고맙다. 그 스스로 수행자의 세계를 감당하기에는 “무딘 손끝”(13)이라고 고백하며 겸허하게 접근했으니, 그 겸허한 자세가 이토록 아름다운 책을 만들었는가 보다. 하기야 그 세계의 진면목을 안다면 어찌 겸허하지 않을 수 있겠는가. 나는 이 책을 읽는 내내 말할 수 없는 부끄러움으로 가득했으며, 유구한 문화 유산 앞에서 감동했다.

저자는 서문에서 “꽃 지니 그 깊이가 한 척”이라는 싯구 하나를 던져놓고, 그것이 근대기의 천재적인 시인 소만수(蘇曼殊)의 오언절구 <난법인(蘭法忍)>에서 따온 싯구임을 따로 언급하지 않았다. 이것이 그의 솜씨였던가, 수행자의 일면모만을 척 던져놓고 독자들의 깜냥에 따라 그 깊이를 파헤치기 바란 것이?

금경로에 취하여 연지로 모란을 그리노라

꽃 지니 그 깊이가 한 척, 좌복에 앉을 일 없어라

來醉金莖露 臙脂畵牡丹

落花深一尺 不用帶蒲團

금경로라는 누룩으로 빚은 술을 마시고 취한다. 취한 김에 분홍빛 연지로 모란을 그려본다. 실제로 그림을 그린 것인지 언뜻 심상에 붉게 비친 그림인지 알 길 없으나, 그 커다란 꽃이 찬란한 슬픔처럼 떨어진다. 그 꽃을 바라본다. 떨어지는 찰나찰나의 흐름을 놓치지 않고 바라본다. 그것은 영원한 순간이며, 그것은 영원한 떨어짐, 영원한 순환이다. 그것은 모란이 현시해 주는 법인, 이른바 “난법인(蘭法忍)”이다. 그리하여 마침내 “꽃 지니 깊이가 한 척”이라는 싯구가 탄생한다.

이 한 척의 깊이는 모든 슬픔, 모든 기쁨, 모든 괴로움, 모든 아름다움을 능히 능가한다. 여기에는 오로지 한 척의 깊이만이 있고, 생노병사가 빚어내는 행복이라는 괴로움, 불행이라는 괴로움, 기쁨이라는 괴로움, 슬픔이라는 괴로움이 없다. 행복은 언젠가 불행으로 바뀌기 때문에 괴로움이 아니라 행복 그 자체로 괴로움이다. 기쁨도 기쁨 그 자체로 괴로움이다. 그 행복과 그 기쁨은 윤회의 수레바퀴가 빚어내는 행복과 기쁨이기 때문에 괴로움이다. 그러므로 생사의 구조 내에서 이루어지는 모든 기쁨과 모든 행복은 괴로움이다.

그러나 꽃이 지는 찰나, 시인은 단 한 흐름도 놓치지 않고 속속들이 물아일체가 된다. 그리하여 모든 기쁨, 모든 행복이 말끔히 씻겨나가고 오직 “한 척의 깊이”만이 존재한다. 이것이 바로 선정이다. 그러므로 따로 입정을 위해 좌복 위에 앉을 일이 없다.

“꽃 지니 그 깊이가 한 척!”, 이 싯구도 아름답고, “자귀나무에 분홍 꽃이 달릴 무렵이면 팥씨를 뿌린다”, 저 싯구도 아름답다. 돌아보니, 모두가 난법인 아님이 없다.

늦은 밤 아름다운 서평 감사합니다. 한번 더 자신을 돌아보고 부끄러움 한가득 안고 갑니다. 선생님 잘 지내시지요? 저는 공부에 진척이 없습니다.

Pingback: Tweets that mention “꽃 지니 그 깊이가 한 척” — 김영옥의 «자귀나무에 분홍꽃 피면»을 읽고 | 고싱가 숲 -- Topsy.com

마침 교보에 주문했던 책이 도착했다는 문자를 받고 있습니다.^^ 소제목만 훑어보아도 마음을 끌어당기더군요. ‘수행자들의 일상다반사의 말’을 포착할 줄 알아서 그랬나봐요.

CTL님, 세상에 공짜는 없다는 말이 있습니다만, 공부에도 공짜는 없다고 합니다. 황벽선사의 «완릉록»에 실려 있는 유명한 싯구를 전해 드립니다.

강물님, 아마 책이 마음에 드실 겁니다. 내용도 훌륭하지만 문장도 아름답습니다. 저같은 경우에는 처음 접해본 낱말들도 적지않아 많이 배우고 있습니다.