“세인들이 이르기를 경허화상은 변재가 있고 그가 설한 법은 비록 고조사古祖師라고 할지라도 넘어설 수 없다고 한다. 그러나 이는 그저 제멋대로일 뿐이요, 아무런 구속도 없이 음행과 투도를 범하는 일조차 거리낌이 없었다. 세상의 선류禪流들은 이를 다투어 본받아 음주식육이 보리와 무관하고 행음행도行淫行盜가 반야에 방해되지 않는다고 다투어 말하고 이를 대승선이라 하여 수행이 없는 잘못을 엄폐가장하여 모두가 진흙탕으로 들어갔으니 이러한 폐풍은 실로 경허에서 그 원형이 시작된 것이다. 총림은 이를 지목하여 마설魔說이라 해야 할 것이다.”(6) — 근대불교학의 시작이라고 할 수 있는 이능화는 1908년 <조선불교통사>에서 이렇게 썼다.

이능화의 평가는 <경허집>이 간행(1943년)되기 훨씬 이전에 내린 것으로 애시당초 흠결이 크다고 할 수 있겠으나, 이 사례는 양식있는 학자가 선승들을 평가하는 기준을 새삼 돌아보게 한다. 일례로, 신라하대의 선불교 전래 초창기에 도의선사의 가르침이 “마어魔語”로 지목되어 도의선사가 변방의 설악산 진전사에 은거하였던 일이 새삼 되풀이되는 듯하다. 이것은 구한말의 경우뿐만 아니라 지금도 마찬가지이다. 동국대의 경우 불교재단인 탓에 그곳에 소속된 불교학자들은 고승들의 평가에 조심스러울 수밖에 없는 반면, 일반대학의 철학과 등에 소속된 불교학자들은 선불교에 대하여 매우 신랄한 평가를 하는 경우가 적지 않다. 돈점논쟁에서부터 조계종 종조 논쟁에 이르기까지, 더 나아가 중국선불교 법맥이나 선불교 자체에 대한 뜨거운 힐난에 이르기까지, 나도 그런 평가를 여러 차례 접한 바 있다.

나는 이러한 사례가 인류가 존속하는 한 지속적으로 되풀이될 것으로 믿는다. 사람은 자신이 아는 범위를 결코 넘어서지 못하는 법이며, 학자들의 경우에도 예외가 아니다. 다만 학자들은 자신의 지식이 대단하다고 착각하는 경우가 많다는 점에서 특이한 부류의 실존양식이라고 할 수 있다. 물론 그들의 무리 안에서는, 마치 스타크래프트 게임처럼, 서로간에 우열이 명확히 갈리면서 우위에 서는 학자들이 있다. 그러나 학자들이 학자들의 무리에서 벗어나면 평범한 인간이 되고 만다. 문제는 학자들이 불법의 종지를 잘 아는 것이 아니면서도 스스로는 누구보다도 잘 안다고 착각하고, 이를 바탕으로 선을 넘어서 주장하는 경우가 많다는 점이다. 가령, 선불교는 부처님의 가르침이 아니라는 둥, 혜능의 법맥은 완전히 조작이라는 둥, 요컨대 단편적인 역사학적 방법론만으로 모든 것을 재단하는 경우가 많은 것이다. 물론 학자들이 불교에 대해서는 많이 안다. 그러나 그뿐이다. 학자로서 불교에 대하여 제아무리 박식하더라도 조주의 無字, 이 한 글자 앞에서는 입도 벙긋하지 못하는 처지인데, 과연 그 안다는 것이 무엇인가?

여기에서 우리는 한 위인의 일생을 두고 이를 소비하는 방식이 사람마다 다르다는 것을 알 수 있다. 경허의 일생은 어느 누군가에 의하여는 공중을 나는 새의 자취처럼 흔적없이 사라지기도 하는 반면에, 시장의 파리떼처럼 몰려든 대중들에 의해 마음껏 소비되는 모욕을 겪기도 한다. 학자들은 그런 대중들과는 다르다는 자의식을 갖고 있겠지만, 내가 보기에는 조금 낫긴 하겠지만 최후의 관문에서는 결국 오십보 백보라는 생각이 든다. 경허는 학자들에 의하여 성실하게 대중적으로 소비되는 것이다.

그래서 종교의 가르침에 관한 한 나는 학자들의 편에 서지 않으며 철저하게 수행자들의 편에 선다. 학자들은 자신이 평생을 고투하며 쌓아올린 학문적 성과를 바탕으로 자신감 있게 의견을 피력하겠지만, 나는 그들의 주장을 접할 때마다 답답한 갈증만 인다. 그리고 솔직히 말해, 내 생각으로는 수행자들이 학자들보다 훨씬 성실했으면 성실했지 일반적인 짐작처럼 놀고먹는 게 전혀 아니다. 그러니 학자들이 고승들의 평전을 쓴다한들 나의 기대치에는 한참 모자라는 경우가 대부분이다. 더 나아가, 엄밀한 고증을 결한 채 자신의 주관적 감정에 치우쳐 쓴 문학가의 고승열전은 실망을 넘어 차라리 책을 집어들지 않는게 낫지 않나 하는 생각마저 든다. 학자들은 그나마 엄밀한 고증이라도 있어 도움이 되기 때문이다. 그래서 수행자가 고승평전을 썼으면 하는 바람이 있지만, 아시다시피, 그들은 침묵을 택하는 경우가 다반사이다.

그래서 종교의 가르침에 관한 한 나는 학자들의 편에 서지 않으며 철저하게 수행자들의 편에 선다. 학자들은 자신이 평생을 고투하며 쌓아올린 학문적 성과를 바탕으로 자신감 있게 의견을 피력하겠지만, 나는 그들의 주장을 접할 때마다 답답한 갈증만 인다. 그리고 솔직히 말해, 내 생각으로는 수행자들이 학자들보다 훨씬 성실했으면 성실했지 일반적인 짐작처럼 놀고먹는 게 전혀 아니다. 그러니 학자들이 고승들의 평전을 쓴다한들 나의 기대치에는 한참 모자라는 경우가 대부분이다. 더 나아가, 엄밀한 고증을 결한 채 자신의 주관적 감정에 치우쳐 쓴 문학가의 고승열전은 실망을 넘어 차라리 책을 집어들지 않는게 낫지 않나 하는 생각마저 든다. 학자들은 그나마 엄밀한 고증이라도 있어 도움이 되기 때문이다. 그래서 수행자가 고승평전을 썼으면 하는 바람이 있지만, 아시다시피, 그들은 침묵을 택하는 경우가 다반사이다.

그런 점에서 일지스님의 경허평전, <삼수갑산으로 떠난 부처>(민족사 2001)는 매우 드문 사례에 속한다. 이 저작은 “새로운 경허 읽기”라는 부제를 달고 있으니, 이는 세간에 유포된 진부하고 속악한 소문들을 일소하고 새롭게, 경허의 진면목을 들여다보겠다는 저자의 의지를 천명한 것이다:

경허를 둘러싸고 벌어지는 수군거림과 애증들은 속악俗惡한 조연들의 부질없는 소음에 불과하다. 그토록 큰 정신의 혈맥을 남기고도, 그토록 멀리 선禪의 하늘을 비행한 인물들 가운데 경허처럼 소문과 억측의 고독 속에 홀로 서 있는 희생자는 모든 사상의 역사에서도 드문 것이다.(9)

그래서 저자는 수년 간에 걸쳐 경허의 체류지들을 답사했고, <경허집>을 몇 번이나 숙고하며 읽었다. 그는 “선승 경허를 두고 들려오는 세간의 진부한 전문傳聞, 소설로 쓰여진 경허상에 구토를 느끼고”(9), “소수의 독자들만을 위한 책”(10)을 썼다. 다름아닌 이런 평전을 고대했던 나는 일지스님이 말한 그 소수의 독자가 아닐까 한다. 일지스님에 관하여는 언젠가 따로 언급할 기회가 있겠지만, 그는 매우 예외적인 부류의 수행자라고 할 수 있겠다. 서문의 한 대목을 읽어보자:

경허는 실종자이다. <왕오천축국전>의 기록자 혜초의 실종은 지리적으로 광대하지만 경허의 실종과 불귀不歸는 망국亡國의 조선, 식민지 대한제국의 공간과 시간을 벗어나지 않는다. 그런 만큼 그의 실종과 불귀에는 조선적인, 너무도 조선적인 비극이 응축되어 있다.

이제 나는 그의 실종을, 그가 소멸한 길을 추적한다. 그리고 그는 왜 스스로 이단자라는 운명을 감수하고 저 북방고원의 방랑자로서 쓸쓸히 소멸할 수밖에 없었는지 변호하고자 한다. 그 변호는 경허선鏡虛禪의 비밀을, 경허의 영광과 비극을 오늘의 언어로 복원하는 작업인 것이다.(10)

위 문장에서 우리는 전통적인 선어록의 어휘가 아닌 인문학적인 언어(저자의 표현을 빌리면, “오늘의 언어”)를 발견한다. 그리고 “실종”, “불귀”, “비극”, “소멸”, “방랑자”, “쓸쓸함” 등등의 어휘에는 선불교 수행자의 담박함이나 예리함이 아닌 고뇌하는 어느 젊은이의 형이상학적 질병의 냄새가 묻어있다. 그러나 그는 그 단계에서 좌초하지는 않는다. 그는 마치 유마거사처럼 질병을 가칭하여 그 질병의 언어로 선불교의 고원한 경지에 불굴의 의지로 육박하고자 한다. 이것이 일지스님의 글이 뿜어내는 매력의 근원이라고 할 수 있다. (혹자는 그 질병의 언어 때문에 불편할 수도 있다.)

특히 일지스님의 글이 가진 가장 큰 장점들을 꼽자면, 첫째, 선승들의 뼈를 깎는 수행의 체험이 녹아들어 있다는 점, 둘째, 엄밀한 고증이 항상 동반된다는 점, 셋째, 그 스스로 경전의 숲에서 방황하며 캐낸 보석들을 아낌없이 베푼다는 점 등을 들 수 있겠다. 그래서 그의 경허평전은 경허의 서사를 따라가는 데 급급하지 않다. 도리어, 그 스스로 방황하고 부딪히면서 얻어낸 것들을 토대로 심원하고 광활한 불교의 세계를 펼쳐놓고, 그 세계에 경허를 들여보낸다. 때로는 불교의 세계를 설명하느라 서사의 긴박감이 떨어지는 면이 있으나, 속악한 소문들을 걷어내고 경허가 한바탕 노닐었던 무대를 제대로 복원하려는 저자의 의도임을 고려하고 십분 이해해 줄 필요가 있을 것이다.

나는 이 책을 읽고서 저 유명한 “콧구멍 없는 소”를 언급했던 이처사는 물론이고 <경허집>에 등장하는 “태평상인”이 구체적으로 누구인가를 알게 되었다. 그리고 경허가 북방의 고원을 바람처럼 떠돌 때 그에게 밥 한 끼 대접했던 인물들의 이름을 확인할 수 있었다. 그러니 경허의 법맥과 관련 있는 고승들에 대한 자료조사는 얼마나 엄밀했겠는가. 그리고 그런 내용들을 장황하지 않게 꼭 필요한 대목에 꼭 필요한 만큼만 설명하고 다시 심원한 선의 세계로 침잠하는 저자의 글솜씨는 가히 탁월하다고 아니할 수 없다. 그러나 어찌 이것이 글솜씨에만 달린 문제이겠는가? 이미 삼십대 시절에 <전심법요>, <임제록> 등의 선어록 및 여러 경전들을 번역했던 저자는 선불교와 경전의 세계를 잘 알고 있었다. 그래서 때로는 경허의 기행, 경허의 한 마디가 어느 수백 년 전, 어느 수천 년 전의 뿌리를 갖고 있는 것인가를 추적하여 그 결과물을 독자들에게 제시하고 있기도 한다. 물론 이 결과물은 학문적인 전거보다는 정신적인 전거를 통해 얻어낸 것이다. 환채의 예를 들어보자:

경허는 인간의 명암이 쉴새없이 교차하는 궁극의 지점을 이미 보고 스스로 환채還債의 길을 걸어간 사람이다. 선가에서는 숙업의 여파를 다스리는 것을 환채還債라고 한다. 환채란 ‘빚을 갚는다’는 뜻으로 선불교 특유의 업사상을 보여 준다. 이미 깨달았지만 남아 있는 숙업의 여파는 다스리지 않으면 안 된다는 것이다.

임제의현의 법어에도 실려 있는 “다만 인연을 따라 옛 업을 녹일 뿐(但能隨緣消舊業)”이라는 표현이 바로 환채의 실상이다.

선종의 제2조 혜가 역시 환채의 길을 걷고 있다. 혜가는 자신의 법을 이은 승찬에게 뒷일을 당부한 다음 말했다.

“나는 이제 업도(동위의 수도)로 가서 묵은 빚을 갚으려한다(吾[今]日往鄴都還債).”

그 후 혜가는 남은 생을 도회의 거리에 묻어 버리고 만다. […]

황벽희운 또한 “이미 깨달음을 얻었으니 어찌 구구하게 살겠는가? 다만 인연 닿는 대로 구업舊業을 받아들일 뿐 짓지 않는다”고 환채의 사상을 말한다.

경허의 시 <진응강백답송>은 바로 환채의 노래이다.(220, 221)

<진응강백답송>은 그 기연과 함께 잘 알려져 있는 유명한 시이다. 화엄사의 진진응 강백이 경허를 위하여 술을 대접하며 “대선지식이신 스님께서는 왜 그렇게 술을 드십니까?” 묻자 경허가 답한 것이 바로 이것으로 전문(일지 번역)은 이렇다:

몰록 깨달음은 비록 부처와 같지만

수없는 생에 익힌 습기는 살아 있어

바람은 잠잠하나 오히려 파도는 솟구치고

이치는 분명하나 생각은 엄습하네頓悟雖同佛 多生習氣生

風靜波尙湧 理顯念猶侵

선어록을 제법 읽어본 나도 “환채”라는 말을 이 책에서 처음 접했다. 환채의 실상을 접하고 보니 선지식의 절대고독이 무엇인지 알 것만 같다. “옷이 헤어지면 누덕누덕 기워 입고 양식이 떨어지면 그때마다 얻어 먹세”라는 뼛골 사무치는 가난을 지복으로 삼고 삼수갑산으로 떠난 경허는, 절을 떠나 유발의 선객으로 추운 고원지대를 떠도는 동안, “강주땅 팔 년 간을 누더기 한벌로 살았다”(276). 이것이 경허의 환채였던가? 이처럼, 경허의 영광과 비극을 오늘날의 언어로 복원하려는 일지스님의 노력은, 새삼 불교의 고준한 가르침을 돌아보게 만든다.

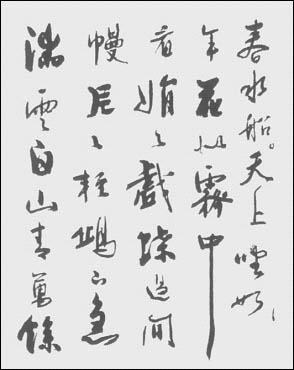

경허는 북방고원을 떠도는 중에 두보의 비감이 어려 있는 <小寒食舟中作>을 썼다. 만공은 스승의 이 친필을 입수하고 눈물을 흘렸다고 한다. “春水船如天上坐 老年花似霧中看/ 娟娟戱蝶過閑幔 片片輕鷗下急湍/ 雲白山靑萬餘里.” 번역하자면 이렇다: “봄물을 타고 흐르는 배는 천상의 자리와 같아/ 노년에 보는 꽃은 안개 속에서 보이는 듯하고/ 곱게 곱게 나비 노닐며 한적한 장막 지나더니/ 하나 하나 갈매기 가벼이 여울을 내려가더라/ 흰 구름 푸른 산은 만여리에 걸쳐 있거늘 . . .”

<삼수갑산으로 떠난 부처>는 식상한 제목과는 달리, 사상사적 평전이다. 그리고 이 평전에는 일지스님이 불교에 귀의하여 고투한 수행의 체험이 아련히 배어있다. 간혹 느껴지는 가쁜 숨결이 그가 원숙한 경지에 이르지는 못했음을 암시하기도 하지만, 반면에 그가 숨을 고를 새도 없이 가파르게 경허에게 접근해야 했던 그 뭔가의 이유가 있었겠다고 짐작하고 넘어가야 한다. 과연 그에게 경허는 누구였을까? 경허는 한 시대 불교문화의 총체였다. 그런 위대한 인물 경허의 기행은 과연 무슨 의미였을까? 일지스님의 판단대로, 이류중행異類中行의 경허의 일생은 <선문염송>에 실린 한 게송이 압축하여 보여준다고 할 수 있다:

산하에서는 소가 되고 산상에서는 승僧이 됨이여

항하사의 다른 이름으로 불러도 능히 다 부르지 못하네(254)山下爲牛山上僧 恒沙異號未爲能

산사에서는 우러러 마지않는 선지식이었건만 경허는 산 아래의 다른 부류의 사람들, 다른 존재에 섞여들어가 한 마리 소가 되어버렸다. 대선지식은 선승들에 둘러싸여 있으면 일생에 만나기 힘든 사자후를 토하는 금강같은 존재이지만, 시류 속으로 들어가면 우리에 갇힌 사자, 혹은 한 마리 물소가 되고 만다. 조주스님의 말대로, “삼십 년을 말을 타고 천하를 호령했으나 한 마리 나귀에게 채이는 꼴”이 되고 만다. 그런데도 이류중행을 선택한 경허의 변신과 기행은 참으로 헤아리기 힘들어 갠지스 강의 모래알처럼 무수한 이름들을 갖다붙혀도 능히 다 부를 수가 없다. 그러니 경허를 둘러싼 수십, 수백, 수천의 소문과 해석으로도 경허를 이루 다 드러낼 수 없음은 당연하다.

일지스님의 경허평전은 이처럼 불교사상의 망망한 대해 위에 경허의 일생을 띄워놓고 경허선의 험준한 기봉을 조명한다. 그리고는 <경허집>에 실린 경허의 노래와 시들이 어떤 기연에서 비롯한 것인가를 성실히 조사하고, 또 어떤 심정에서 읊은 것인가를 수행자의 안목으로 감파하여, 요소요소에 그 싯구들을 배치하여 소개한 솜씨는 감탄할 만하다. 그의 번역문 또한 먼저 접한 <전심법요>나 <중관불교와 유식불교>에서 이미 확인한 바이지만, 따로 설명이 필요없을 정도로 핵심을 간파한 유려한 문장들이다.

이 뛰어난 실력, 이 뛰어난 안목의 스님은 과연 누구인가? 나는 새로운 인물의 발견에 흥분했다. 그런데, 왜 2001년에 펴낸 이 책을 끝으로 더 이상 저술을 하지 않는가? 어느 산중암자에 홀로 들어가 목숨을 내놓고 정진하는 중에 있는가? 아마 그럴 것이다. 그리 원숙한 나이는 아닌 듯하므로. 나는 궁금하여 자료조사를 하였다. 그런데, 뜻밖에도 불교계 신문에 2002년 세수 44세로 입적하셨다는 단신이 실려 있었다. 너무나 때이른 죽음이었다. 어지간한 아픔이나 슬픔은 그냥 흘려보낼 수 있는 나인데도 그날은 하루종일 가슴앓이를 해야 했다.